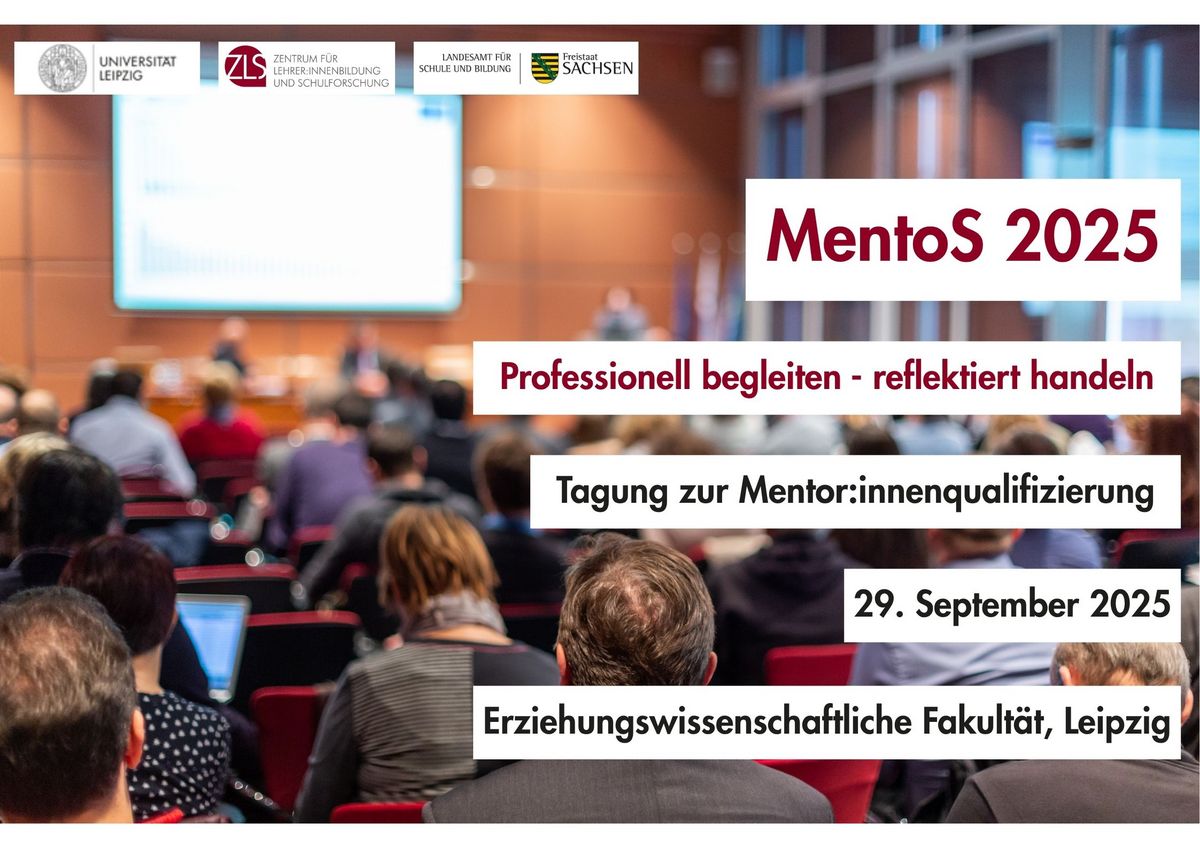

Am 29. September 2025 lädt das Zentrum für Lehrer:innenbildung und Schulforschung gemeinsam mit dem Landesamt für Schule und Bildung zur Tagung für Mentorinnen und Mentoren an Sachsens Schulen an die Erziehungswissenschaftliche Fakultät der Universität Leipzig ein. Mit dem Titel "Professionell begleiten - reflektiert handeln" richtet sich MentoS 2025 an erfahrene und angehende Mentorinnen und Mentoren der ersten und zweiten Ausbildungsphase sowie des Seiteneinstiegs. Eine Anmeldung ist bis zum 31. August möglich.

Durch die Teilnahme an der Fachtagung können Mentorinnen und Mentoren ihren Verantwortungsrahmen im Mentorat bestimmen und lernen Instrumente zur organisatorisch-inhaltliche Integration des Mentee an der Schule kennen. Die Mentorinnen und Mentoren leiten nach absolvierten Einführungsworkshops wesentliche Inhalte aus den Bereichen Diagnostizieren und Beurteilen, Kriteriengeleitetes Begleiten sowie Feedback geben und nehmen für ihre individuellen Fortbildungswege ab. Die Tagung bietet zudem Gelegenheit, wissenschaftliche Erkenntnisse zur Lehrkräftebildung auf die eigene Praxis im Mentorat zu übertragen.

Die Fachtagung unterstützt die Teilnehmenden bei der Entwicklung ihres Rollenverständnisses sowie möglichen Betreuungs- sowie Beratungshandelns. Der Austausch und die Vernetzung zwischen den Mentorinnen wird gefördert.

Tagungsprogramm im Überblick (Stand 02.06.2025)

ab 8.30 Uhr Ankommen

9.00 Uhr Eröffnung und Grußwort

9.20 Uhr Keynote Vortrag 1

- Frau Juliane Grundmann, HR Managerin Personalentwicklung – Leadership, UL

Vom Führen und Wachsen lassen (Arbeitstitel)

- Frau Juliane Grundmann, HR Managerin Personalentwicklung – Leadership, UL

10.00 – 10.20 Uhr Kaffeepause / Einfinden in den Workshops

ab 10.20 Uhr bis 14.40 Uhr Workshop-Phase 1

dazwischen 12.50 – 13.30 Uhr Mittagspause

14.50 – 15.30 Uhr Keynote Vortrag 2

Frau Prof. Tina Malti, Direktorin Humboldt-

Wissenschaftszentrum für Kindesentwicklung, UL:

Vom Umgang mit Herausforderungen für das Lernen von Schülerinnen und Schülern

15.30 – 15.50 Uhr Kaffeepause

15.50 – 17.00 Uhr Workshop-Phase 2

17.00 Uhr Ende der Veranstaltung

Keynotes zur Tagung für Mentorinnen und Mentoren an Sachsens Schulen 2025

Keynote 1

Juliane Grundmann, HR Managerin Personalentwicklung – Leadership, UL:

Vom Führen und Wachsen lassen (Arbeitstitel)

Es werden zentrale Fragen professionellen Handelns im Lehrberuf aufgegriffen und gezeigt, wie pädagogische Führung mit der Förderung individueller Entwicklung in Einklang gebracht werden kann.

Keynote 2

Prof. Tina Malti, Direktorin Humboldt-Wissenschaftszentrum für Kindesentwicklung, UL:

Vom Umgang mit Herausforderungen für das Lernen von Schülerinnen und Schülern (Arbeitstitel)

Zentrales Thema ist es, wie Lehrkräfte lernhemmende Faktoren erkennen und gezielt darauf reagieren können, um Lernprozesse wirksam zu unterstützen.

Workshop-Angebot

Workshopleitung:

Nina Soujon1 , Franziska Menter2 , René Böse3

„Nicht alles, was richtig klingt, ist auch wahr“ – KI-Ergebnisse gemeinsam prüfen, revidieren, verbessern, didaktisch verankern

Künstliche Intelligenz hält zunehmend Einzug in den Bildungsbereich – insbesondere Lehrkräfte nutzen KI-gestützte Tools zur fachlichen und didaktischen Vorbereitung ihres Unterrichts. Die Ergebnisse dieser Tools wirken oftmals plausibel und überzeugend. Doch gerade hierin liegt eine zentrale Herausforderung: KI generiert Inhalte nicht auf Grundlage von Wahrheit, sondern auf der Basis statistischer Wahrscheinlichkeiten. Damit besteht die Gefahr, dass fehlerhafte, unvollständige oder verzerrte Informationen ungeprüft übernommen und in schulische Kontexte getragen werden – mit potenziell gravierenden Konsequenzen für Lehrund Lernprozesse. Dieser Workshop setzt bewusst auf ein kooperatives Lernmodell, in dem Mentorinnen und Mentoren lernen, Mentees als gleichwertige Partner im Kontext der Herausforderungen mit KI zu betrachten. Das Mentor- Mentee-Verhältnis wird als dynamischer Austausch auf Augenhöhe verstanden: Erfahrungswissen, Neugier, Unsicherheiten und neue Ideen treffen hier konstruktiv aufeinander. Gemeinsam entwickeln die Teilnehmenden ein professionelles Repertoire, um mit der wachsenden Präsenz von KI im Schulalltag kompetent, kritisch und verantwortungsbewusst umzugehen. Nach einem einführenden Überblick über die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten von KI im Bildungsbereich widmet sich der Workshop der zentralen Frage: Wie können Lehrkräfte – unabhängig von Erfahrungshintergrund – gemeinsam die fachliche Richtigkeit und didaktische Angemessenheit KI-generierter Inhalte zuverlässig überprüfen? Ein kompakter fachlicher Impuls zu Prompt-Qualität, algorithmischen Verzerrungen (Biases) und Prüfstrategien bildet die theoretische Grundlage. In der anschließenden Werkstattphase erproben die Mentorinnen und Mentoren praxisnah das gemeinsame Prüfen, Revidieren und Didaktisieren von KI-generierten Materialien. Im Zentrum steht dabei die Entwicklung eines gemeinsamen „KI-Kompasses“, der auch Mentees Orientierung für die schulische Praxis bieten kann. Der Workshop versteht sich als kollegialer Lernraum, in dem die Teilnehmenden sich gegenseitig beim Auf- und Ausbau ihrer medienkritischen Kompetenzen unterstützen. Zielgruppe sind Lehrkräfte aller Schulformen und -stufen, die bereits mit KI-Tools arbeiten oder erste Erfahrungen gesammelt haben. Der Workshop schafft Raum für kritische Auseinandersetzung, kollegiale Beratung und praktische Erprobung – mit dem Ziel, im Spannungsfeld von Innovation und Verantwortung gemeinsam handlungsfähig zu bleiben.

1 Nina Soujon ist Lehrkraft im Hochschuldienst am Institut für Politikwissenschaft, Arbeitsbereich Fachdidaktik GRW.

2 Franziska Menter ist Lehrkraft im Hochschuldienst am Institut für Politikwissenschaft, Arbeitsbereich Fachdidaktik GRW.

3 René Böse ist Lehrkraft im Hochschuldienst am Institut für Philosophie, Arbeitsbereich Fachdidaktik Ethik/ Philosophie.

Workshopleitung:

Annett Ammer-Wies1 , Henriette Hempel2 , Silvia Hoffmann3 , Sarah Uhlemann4

Einführung ins Coaching

In dieser einführenden Workshopveranstaltung erhalten Sie einen kompakten Überblick über das Coaching-Konzept und erfahren, wie Sie es in Ihrer Rolle als Mentor bzw. Mentorin gezielt in der Praxis einsetzen können. Im Mittelpunkt stehen die Grundprinzipien des Coachings, insbesondere die auftragsund lösungsorientierte Bearbeitung von Anliegen Ihrer Mentees. Sie erhalten einen Einblick in Fragetechniken, die Ihnen als wirksames Werkzeug in Ihrer Coaching-Rolle dienen. Wir geben Ihnen die Gelegenheit diese Techniken im Workshop zu erproben und gemeinsam zu reflektieren.

1 Annett Ammer-Wies leitet die psychologische Beratungsstelle am ZLS der Universität Leipzig.

2 Henriette Hempel ist Lehrkraft im Hochschuldienst (LiH) und forscht am Institut für Förderpädagogik.

3 Silvia Hoffmann (LiH) forscht am Institut für Germanistik.

4 Sarah Uhlemann (LiH) forscht am Institut für Bildungswissenschaften der Universität Leipzig.

Einführung in die Arbeit mit Instrumenten der Unterrichtsbeobachtung und-reflexion

Workshopleitung:

Elke Heiwolt1 , Stefan Rodegast2 , Sophie Glöckner3

Einführung in die Arbeit mit Instrumenten der Unterrichtsbeobachtung und - reflexion

Die Unterrichtsnachbesprechung stellt ein wichtiges entwicklungsförderndes Element in der Ausbildung von angehenden Lehrkräften dar. Sie dient der Professionalisierung der Mentees und der kontinuierlichen Verbesserung ihrer Unterrichtsqualität. In diesem geschützten Reflexionsraum erhalten Mentees die Möglichkeit, ihr Unterrichtshandeln kritisch zu hinterfragen, neue Perspektiven zu gewinnen und gezielt an ihrer beruflichen Weiterentwicklung zu arbeiten. Richtig gestaltet, kann eine Nachbesprechung den Grundstein für nachhaltiges Lernen und persönliche Stärkung legen. Allerdings werden die Nachbesprechungen von Unterrichtsversuchen von den Mentees sehr unterschiedlich erlebt. Mentees empfinden Rückmeldungen nicht selten als zu pauschal, zu bewertend oder wenig hilfreich. Auf der anderen Seite stehen Mentorinnen und Mentoren oft vor der Herausforderung, ihre Beobachtungen differenziert, wertschätzend und zugleich lernwirksam zu vermitteln – ohne zu überfordern oder demotivierende Wirkung zu erzielen. In diesem Workshop erproben die Teilnehmenden, wie konstruktives und wertschätzendes Feedback zum Unterricht vermittelt werden kann, ohne dabei zu bewerten oder zu demotivieren. Ausgangspunkt ist eine Videosequenz realen Unterrichts, die gemeinsam betrachtet und in einem anschließenden Rollenspiel reflektiert wird. Dafür schlüpfen die Teilnehmenden in die Rolle von Mentorinnen bzw. Mentoren und Mentee. Sie durchlaufen gemeinsam die typischen Phasen eines Auswertungsgesprächs. Im Mittelpunkt stehen dabei Wertschätzung, Zielorientierung und die Förderung der Selbstreflexion. Die Gesprächsführung wird praktisch erprobt und reflektiert. Eine abschließende Auswertung bietet Raum für den Austausch über Gesprächsverläufe, Herausforderungen und Gelingensbedingungen professioneller Mentoring-Gespräche.

1 Elke Heiwolt ist Lehrkraft im Hochschuldienst und forscht an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig, Institut für Musikpädagogik.

2 Stefan Rodegast ist Lehrkraft im Hochschuldienst und forscht am Institut für Wirtschaftspädagogik der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig.

3 Sophie Glöckner ist Lehrkraft im Hochschuldienst und forscht im Fachgebiet Schulsport an der Sportwissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig.

Workshopleitung:

Annika Huber1 , Tim Haigis2 , Dr. Ralph Schlöffel3 , Anne-Kathrin Heinemann4

Übergangsphasen der Lehrerbildung – Übergänge gestalten, Anschluss ermöglichen

Bildungsbiografien sind von Übergängen geprägt. Schon Schülerinnen und Schüler erleben im Laufe ihrer Schulzeit mehrere Wechsel – vom Kindergarten in die Grundschule, von der Primar- in die Sekundarstufe, vom schulischen Lernen in die Berufsausbildung oder ins Studium. Auch die Lehrerbildung ist durch bedeutsame Übergänge gekennzeichnet, insbesondere zwischen der universitären Ausbildung und dem Vorbereitungsdienst bzw. Referendariat. Diese Phasenübertritt stellt für viele angehende Lehrkräfte eine besonders herausfordernde Zeit dar, da sie mit einem Rollenwechsel, veränderten Anforderungen und neuen institutionellen Strukturen einhergeht. Der Workshop nimmt diesen Übergang in den Blick und setzt sich mit der Frage auseinander, wie dieser Übergang so gestaltet werden kann, dass Referendarinnen und Referendare optimal auf die Anforderungen des schulischen Alltags vorbereitet sind. Neben einer kurzen Vorstellung der beiden Ausbildungsphasen liegt der Schwerpunkt auf dem Austausch der Teilnehmenden zu zentralen Fragestellungen: Welche Erfahrungen bringen Sie aus ihrer eigenen Ausbildung, ihrer Rolle als Ausbilder oder Ausbilderin mit? Was sind zentrale Stolpersteine für angehende Lehrkräfte beim Übergang in den Vorbereitungsdienst? Und was können Ausbildungseinrichtungen – Hochschulen, Seminare und Schulen – leisten, um diesen Übergang besser zu begleiten?

Ziele des Workshops:

Sensibilisierung für die Herausforderungen und Umbrüche zwischen Phasen der Lehrerbildung

Reflexion eigener Erfahrungen mit Übergangsphasen in der Lehrerbildung

Sammlung von Gelingensbedingungen für eine bessere Verzahnung der Ausbildungsphasen

Entwicklung konkreter Ideen, wie Hochschulen, Lehrerausbildungsstätten und Mentorinnen kooperieren können, um den Übergang ins Referendariat zu erleichtern

1 Lehrkraft im Hochschuldienst am Institut Pädagogik & Didaktik im Elementar- und Primarbereich im Fachgebiet Grundschuldidaktik Deutsch.

2 Lehrkraft im Hochschuldienst am Institut für Bildungswissenschaften im Fachgebiet Empirische Schul- und Unterrichtsforschung.

3 Leiter des Referates Lehreraus- und Weiterbildung.

4 Lehrkraft im Hochschuldienst am Institut für Biologie im Fachgebiet Biologiedidaktik sowie am Institut Pädagogik & Didaktik im Elementar- und Primarbereich im Fachgebiet Grundschuldidaktik Sachunterricht

Workshopleitung:

Susanne Krämer1

Achtsamkeit als Basis von Gesundheitsfürsorge und Beziehungsqualität

In Zeiten von gesellschaftlichen Krisen und Disruption sind Pädagoginnen und Pädagogen besonders gefordert, denn nicht nur erleben sie an sich selbst die Auswirkungen des sich immer mehr beschleunigenden Alltags, sondern sie begleiten auch die Emotionen von Kindern und Jugendlichen, wie Zukunftsangst und Unsicherheit sowie gestiegene psychische Erkrankungen. Als Mentorin und Mentor erleben wir zusätzlich die Überforderungen von künftigen Lehrkräften. Achtsamkeit kann hier einen Beitrag leisten, indem sie die eigenen Ressourcen stärkt, Beziehungskompetenz fördert und werteorientiert das eigene Handeln ausrichtet. Der Workshop lädt ein, Grundübungen der Achtsamkeit kennenzulernen und in interpersonellen Settings zu erproben, in denen auch ein Austausch zu den eigenen zu vermittelnden Werten stattfindet. Dies wird in die Forschungsergebnisse des vom LaSuB getragenen Pilotprojekts „Gesundheitsförderung durch Achtsamkeit – das Mindful Teachers Program“ eingebettet, das im Projekt „Achtsamkeit in der Bildung und Hoch-/schulkultur“, durchgeführt wurde.

1 Projektleiterin des Projekts „Achtsamkeit in der Bildung und Hoch-/schulkultur“(ABiK) der Universität Leipzig, Ausbildnerin für achtsamkeitsbezogene Lehrerinnenbildung beim AVE-Institut und Koordinatorin des Forschungsnetzwerks Achtsamkeit in der Bildung

Workshopleitung:

Laura Härter1 , Saskia Riedel2 , Max Steinbiß3

Digitale Tools– reflektierter Einsatz im Mentorat

Spätestens seit der Kultusministerkonferenz von 2016 ist „Bildung in der digitalen Welt“4 eine Herausforderung, der sich die Lehrkräfte an deutschen Schulen stellen müssen. Viele von uns haben - besonders in Zeiten des Homeschoolings - erlebt, dass die individuelle Kapazität des Arbeitsgedächtnisses der Lernenden im Kontext digitaler Medien eine wesentliche Rolle spielt. Die aktuelle Kognitionsforschung liefert neue Erkenntnisse zu Gelingensbedingungen beim Einsatz digitaler Tools im Unterricht. Als Mentor oder Mentorin ist es hilfreich, die kognitiven Herausforderungen von digitalem Material zu identifizieren und sowohl für die Mentorentätigkeit als auch für die eigene Unterrichtspraxis berücksichtigen zu können. Eine digitale Lernaufgabe wird im Hinblick auf die kognitive Belastung analysiert und daraus Gestaltungsprinzipien für digitale Medien5 abgeleitet. In einem Feedbackgespräch wird die Gestaltung der digitalen Lernaufgabe reflektiert und überarbeitet. Digitale Medien im Unterricht sind allgegenwärtiger Bestandteil der Unterrichtsplanung. Der Einsatz dieser soll nicht nur technisches Hilfsmittel sein, sondern vor allem als didaktisch reflektiertes Instrument verstanden werden. Ziel ist es, digitale Medien nicht zum Selbstzweck einzusetzen, sondern sie gezielt zur Unterstützung von Lernprozessen und zur Entlastung des Arbeitsgedächtnisses einzubinden.

1 Lehrerin im Hochschuldienst in der Abteilung Biologiedidaktik der Universität Leipzig.

2 Lehrerin im Hochschuldienst am Institut für Didaktik der Physik der Universität Leipzig.

3 Lehrer im Hochschuldienst am Institut für Didaktik der Chemie der Universität Leipzig.

4 Kultusministerkonferenz (2017, 7. Dezember). Strategie der Kultusministerkonferenz „Bildung in der digitalen Welt“. www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2016/2016_12_08-Bildungin-der-digitalen-Welt.pdf. abgerufen am: 3.6.2024. (Hinweis: Beschluss der KMK vom 08.12.2016 i.d.F. vom 07.12.2017)

5 Maresch, G. (2006). Die Cognitive Load Theory - Kriterien für multimediale Lernmaterialien. In eLearningDidaktik an Österreichs Schulen. (pp. 78-85). Eigenverlag bm:bwk.

Anmeldung zur Fachtagung MentoS 2025

Anfahrt

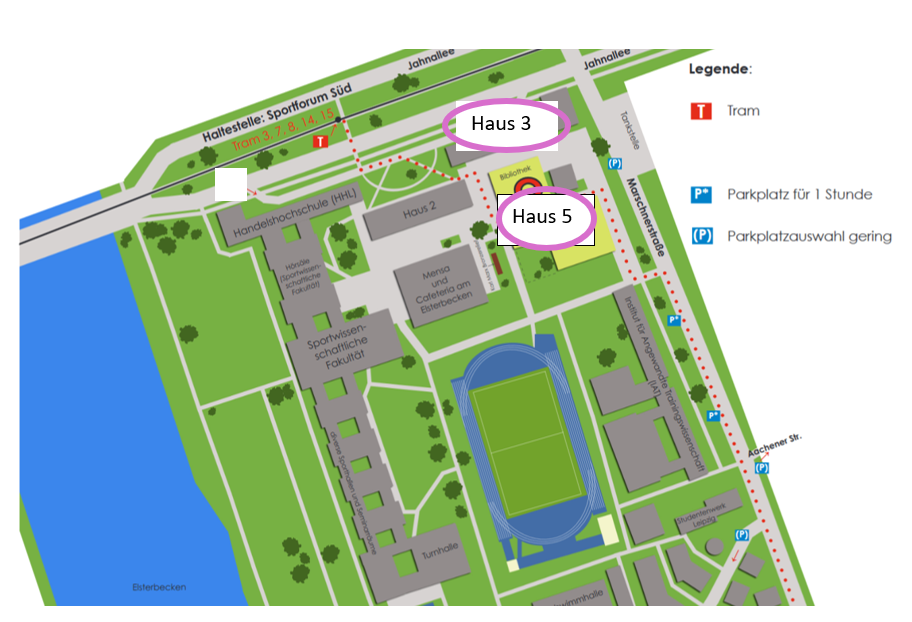

Der MentoS-Tag findet in der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät in der Marschnerstraße 31 in Haus 5 und Haus 3 statt.

Zur Anmeldung begeben Sie sich bitte in das Foyer des Erdgeschosses von Haus 5. Orientieren können Sie sich an den Aufstellern an der Jahnallee und an der Marschnerstraße.

Mit den Straßenbahnlinien 3, 7, 8, 15 erreichen Sie das Gelände über die Haltestelle Sportforum Süd. Der Zugang zum Gelände ist sowohl über die Jahnallee als auch über die Marschnerstraße gegenüber der Aral-Tankstelle möglich.

Parkmöglichkeiten gibt es nur sehr wenige neben dem Gelände Haus 7. Wenn Sie mit dem PKW anreisen möchten, können Sie die kostenpflichtigen Parkplätze der Sportarena an der Straße Am Sportforum nutzen.